GEORGE ANTHEIL (1900-1959)

une figure fusante de l’avant-garde du siècle dernier

Lorsqu’on évoque le bouillonnement avant-gardiste des "années folles", les noms d’artistes européens se bousculent, mais on a tendance à négliger un acteur parmi les plus extravagants de cette époque, un créateur protéiforme, un Américain venu se distinguer sur les scènes de notre vieille Europe (qu’il décoiffa notablement !) : George Antheil. Le nom germanique indique bien des origines enracinées à la frontière de la Prusse orientale et de la Pologne (lors de sa période européenne, le musicien accomplit d’ailleurs un pèlerinage auprès de membres de la famille encore installés dans cette région). Il vint conquérir l’Europe en tant que virtuose du piano, et se singularisa progressivement par ses programmes où, aux côtés de Beethoven et Chopin, il jouait la musique qui lui était contemporaine et... ses propres œuvres. D’où les émeutes qu’il suscitait et la fameuse anecdote (racontée par lui-même) du récital à Budapest (au début de 1923) où, pour obtenir un silence inaltéré, il fit verrouiller les portes de la salle et posa ostensiblement son revolver sur le pupitre du piano : ainsi, se vantait-il, « chaque note du programme fut entendue, et je suppose que j’ouvris la voie en Hongrie à la musique moderne d’un genre qui ne soit ni Bartók ni Kodaly ». On a peine à croire qu’il ait fallu en venir à des mesures aussi... radicales si l’on considère que les contemporains défendus par Antheil sont nos classiques d’aujourd’hui, puisqu’il admirait aussi bien Stravinsky que Bloch, Hindemith, Krenek, Honegger ou Milhaud.

Lorsqu’on évoque le bouillonnement avant-gardiste des "années folles", les noms d’artistes européens se bousculent, mais on a tendance à négliger un acteur parmi les plus extravagants de cette époque, un créateur protéiforme, un Américain venu se distinguer sur les scènes de notre vieille Europe (qu’il décoiffa notablement !) : George Antheil. Le nom germanique indique bien des origines enracinées à la frontière de la Prusse orientale et de la Pologne (lors de sa période européenne, le musicien accomplit d’ailleurs un pèlerinage auprès de membres de la famille encore installés dans cette région). Il vint conquérir l’Europe en tant que virtuose du piano, et se singularisa progressivement par ses programmes où, aux côtés de Beethoven et Chopin, il jouait la musique qui lui était contemporaine et... ses propres œuvres. D’où les émeutes qu’il suscitait et la fameuse anecdote (racontée par lui-même) du récital à Budapest (au début de 1923) où, pour obtenir un silence inaltéré, il fit verrouiller les portes de la salle et posa ostensiblement son revolver sur le pupitre du piano : ainsi, se vantait-il, « chaque note du programme fut entendue, et je suppose que j’ouvris la voie en Hongrie à la musique moderne d’un genre qui ne soit ni Bartók ni Kodaly ». On a peine à croire qu’il ait fallu en venir à des mesures aussi... radicales si l’on considère que les contemporains défendus par Antheil sont nos classiques d’aujourd’hui, puisqu’il admirait aussi bien Stravinsky que Bloch, Hindemith, Krenek, Honegger ou Milhaud.

Berlin fut son premier port d’attache (en 1922), et la peinture qu’il a dressée dans ses mémoires de cette ville appauvrie par l’après-guerre, étreint le cœur comme l’un des plus suggestifs témoignages de l’état avilissant auquel un peuple défait se trouvait réduit par les compensations aveuglément exigées de la part des vainqueurs (on sait comme cette erreur fatale fit le lit de l’esprit revanchard des national-socialistes). Puis il arriva à Paris le 13 juin 1923, et la capitale cosmopolite le mit en contact avec tout ce qui comptait dans les diverses formes d’expression artistique. La stimulation sur sa propre créativité se traduisit par une fécondité extraordinaire, et notre musicien s’intégra aux mouvements les plus futuristes agitant Paris : le dadaïsme, le cubisme, le culte des machines alors triomphantes qui trouvait une traduction musicale aussi bien dans le bruitisme italien que dans les avant-gardes russe, française ou américaine. Ne détestant point provoquer, le "bad boy" (comme il se surnommait lui-même) se pourlécha les babines de déclencher au Théâtre des Champs-Élysées quelques scandales entrés dans l’histoire, le plus fameux étant celui de Ballet mécanique. Nous ne détaillerons pas ici les œuvres concernées puisqu’elles sont évoquées dans l’entretien (lire ci-dessous) qu’a bien voulu nous accorder un des plus fins interprètes d’Antheil, Jay Gottlieb.

Les Français seront probablement fort étonnés d’apprendre que les premiers livres consacrés au tout jeune compositeur émanèrent, l’un du célèbre poète Ezra Pound, l’autre d’un personnage plus connu pour le rôle politique qu’il joua ultérieurement dans les heures sombres du régime de Vichy : Jacques Benoist-Méchin ! Si Antheil consacre trois pages éclairantes à la personnalité de son supporter français dans ses mémoires, on notera qu’Éric Roussel ne cite même pas le musicien américain dans sa préface à la nouvelle édition des souvenirs politiques de Jacques Benoist-Méchin (À l’épreuve du temps, Perrin 2011), où il évoque pourtant d’un paragraphe le parcours musical de celui-ci.

La reprise de contact avec l’autre rive de l’Atlantique se fit par étapes, à partir de la première de Ballet mécanique en 1927 à New York, mais le compositeur restait encore basé à Paris, voyageant beaucoup et retournant en Allemagne ou à Vienne.

La reprise de contact avec l’autre rive de l’Atlantique se fit par étapes, à partir de la première de Ballet mécanique en 1927 à New York, mais le compositeur restait encore basé à Paris, voyageant beaucoup et retournant en Allemagne ou à Vienne.

Pour Antheil comme pour Virgil Thomson, l’inéluctable et définitif retour aux États-Unis s’effectua lorsque les nuées bellicistes assombrirent le ciel européen, dès 1933 (l’arrivée au pouvoir d’Hitler) pour le premier, très concerné par ce qui se passait en Allemagne, plus tard (en 1940) pour le second qui ne se résigna que devant la défaite de la France. Ce ne fut pas de gaieté de cœur : « New York is not Paris », tel est le titre empreint de désolation du chapitre des mémoires d’Antheil narrant ce retour. Le célèbre scénariste Ben Hecht et le pianiste Oscar Levant (que l’on voit apparaître dans le film Un Américain à Paris de Vincente Minelli, aux côtés de Gene Kelly) le firent engager par l’industrie du cinéma, tant George Antheil – à l’en croire – les avait fait rire avec sa spectaculaire histoire de revolver au concert de Budapest.

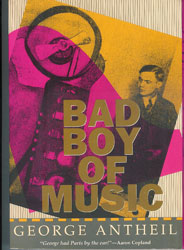

Mais croyez-vous qu’il allait vivre une existence sans histoire, comme tout le monde ? Doté d’un esprit insatiablement curieux et d’une plume alerte, il se fit chroniqueur au magazine Esquire, appliqua ses connaissances en endocrinologie à la criminologie, écrivit des romans policiers... On doit ajouter que le plus endiablé de ses romans est incontestablement son livre de mémoires (1945), le plus brillant écrit par un musicien depuis les mémoires de Berlioz.

Comme chez Berlioz – ou Chateaubriand – il n’est pas conseillé de croire absolument tout ce que l’imaginatif auteur raconte, et d’ailleurs, il nous livre une clé de ses... enjolivements de la vérité (dirons-nous pour rester élégants) tout à la fin de son livre, un peu à la manière narquoise dont procédera Orson Welles dans son film F for Fake.

Comme chez Berlioz – ou Chateaubriand – il n’est pas conseillé de croire absolument tout ce que l’imaginatif auteur raconte, et d’ailleurs, il nous livre une clé de ses... enjolivements de la vérité (dirons-nous pour rester élégants) tout à la fin de son livre, un peu à la manière narquoise dont procédera Orson Welles dans son film F for Fake.

Mais son intelligence extrêmement vive alla bien plus loin : il devint chroniqueur de guerre, avec une clairvoyance que l’on pourrait qualifier de prophétique. En effet, il interprétait si bien la stratégie allemande qu’il se montrait capable d’annoncer les victoires ou défaites auxquelles celle-ci allait conduire. Deux raisons à ce qui n’était point un don de voyance, mais une faculté affûtée de déduction : Henry, le frère cadet de George, occupait un poste d’attaché à l’ambassade des États-Unis à Moscou, et communiquait des informations diplomatiques secrètes à son aîné ; à partir de là, George, qui avait conservé de ses années berlinoises une pénétrante connaissance de la psychologie germanique, eut la clairvoyance de prédire les erreurs qu’allaient commettre les autorités allemandes emportées par leur délire de puissance, donc le chemin de défaite qui les attendait... et ce, dès 1939 ! L’article "Germany never had a chance" fut écrit par George en juin 1939, et publié par Esquire en octobre de la même année ! La tragédie survint le 14 juin 1940, quand l’avion dans lequel avait pris place Henry explosa en vol peu après avoir quitté l’aéroport de Tallinn, en Estonie.

L’antinazisme ne cessant d’occuper l’esprit de George Antheil, vint ensuite l’histoire de l’invention en 1942 d’un système de radio-guidage des torpilles, mis au point par le musicien et l’actrice émigrée Hedy Lamarr (divorcée d’un marchand d’armes autrichien dont elle avait conservé des plans), système adopté par l’armée américaine... mais beaucoup plus tard, et à l’origine de nombreuses applications présentes dans nos petits objets quotidiens, à commencer par nos téléphones portables (voir ci-dessous les liens pour se documenter sur ce sujet) !

En parallèle de cette myriade d’activités sollicitant ses neurones, comment subsistait notre musicien ? Il dut trouver un équilibre entre la composition "alimentaire" de musique pour Hollywood (où il s’était finalement installé), et la part qu’il réservait à la musique dite "sérieuse", le plus difficile étant de se préserver pour cette seconde expression. Il explique lui-même que le fait d’écrire des mots (articles et livres) distrayait moins son esprit de la concentration créatrice que la composition de musique de film. On a maintes fois noté que le Antheil de la période hollywoodienne est un compositeur moins révolutionnaire, plus consensuel, que celui de la folle jeunesse européenne. La vie hollywoodienne lui assurait le revenu permettant de nourrir le fils que lui et son épouse avaient eu sur le sol américain, elle lui assurait aussi une place sociale plutôt plaisante (à ce propos, les séances avec Groucho Marx constituent un des moments désopilants du livre de mémoires d’Antheil). Mais cette double, triple, quadruple vie eut un coût fatal : l’une des dernières photos du musicien montre un visage ravagé ; on peut affirmer qu’il mourut d’épuisement, foudroyé par une crise cardiaque à New York. Il n’avait que 58 ans et demi. Un des plus inventifs génies du XXème siècle s’en allait dans la fleur de l’âge...

Pour un survol de la biographie de George Antheil, on consultera les sites suivants :

http://en.wikipedia.org/wiki/George_Antheil

http://www.musicologie.org/Biographies/a/antheil_george.html (avec catalogue de son œuvre).

Au sujet du système de radioguidage des torpilles inventé par George Antheil et Hedy Lamarr, mais aussi pour rétablir la vérité sur leurs relations (qui ne furent pas matrimoniales ! On crut rêver en lisant les nécrologies d’Hedy Lamarr parues en 2000 dans Libération et dans La Lettre du musicien : d’où tiraient-elles que les deux artistes aient jamais été mariés ? La liste des maris de l’actrice est pourtant connue, et assez longue pour qu’on n’en rajoute pas !), on peut lire en français :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hedy_Lamarr

http://www.paristransatlantic.com/antheil/mainpage/francais.html

puis rayonner à travers les diverses rubriques de ce site très complet établi par Guy Livingston, autre pianiste passionné par Antheil ; on trouvera divers liens pour approfondir le sujet à la page :

http://www.paristransatlantic.com/antheil/mainpage/resource.html#3

En anglais, on lira aussi, sur cette fameuse invention en duo :

http://hedy-lamarr.org/invention.php

http://hedy-lamarr.org/biography.php

Sylviane Falcinelli

Entretien avec JAY GOTTLIEB

Le pianiste américain (résidant à Paris) Jay Gottlieb enchante ses auditoires par une approche raffinée des compositeurs qu’il aime explorer, en infatigable aventurier des répertoires nés aux XXème et XXIème siècles. Certains pianistes, sous prétexte de "mécanisme" avant-gardiste, traitent la musique d’Antheil avec une brutalité percussive ; or, nul ne sait mieux que Jay Gottlieb rehausser de caressante délicatesse l’alacrité de son modernisme « motorique », et résoudre l’équation consistant à lui laisser toute l’incisivité de son pianisme anti-romantique, mais en l’entourant d’infinies nuances de toucher qui, du coup, mettent mieux en relief les fulgurantes inventions que George Antheil concentre en des formes brèves. Je dois aux divers concerts où j’ai eu la chance d’entendre Jay Gottlieb interpréter ses pièces pour piano seul ou à 4 mains, d’avoir cerné la justesse de ciseleur qu’Antheil apportait à son pianisme. Un commun amour pour ce compositeur nous a toujours réunis, et ce 19 octobre 2011 à Paris, nous en parlions encore avec tendresse... et avec la verve qui caractérise le grand pianiste.

« Il est important de rappeler que George Antheil – j’allais dire "notre frère" George ! –menait une carrière de pianiste concertiste, presque à temps plein lors de ses années de jeunesse. Il s’inscrit donc dans cette extraordinaire tradition de pianistes-compositeurs : Chopin, Liszt, Rachmaninov, etc. ; or, le souci de tout pianiste digne de ce nom consiste à travailler les sonorités, leur subtilité, et – surtout – l’indépendance à l’intérieur de chaque main pour trouver les couleurs orchestrales nécessaires à toute musique. Se contenter de jouer brut - "clac", "schlak" ! –, comme on aurait tendance à le croire approprié à "frère George", ne suffit absolument pas ! Le terme "mécanique" présent dans ses titres donne à croire qu’il s’agit de percussion pure. Mais non : cela va beaucoup plus loin ! Et même, si je me rapporte au compositeur (antérieur à Antheil) qui fit sensation dès 1912 en inventant le "cluster", Henry Cowell, celui-ci, dans ses interviews, dit qu’il ne veut pas que l’on plaque simplement ces grappes d’accords, mais qu’on les timbre ! La notion de qualité de timbre, comme chez Brahms ou Rachmaninov, intervient jusque dans les clusters. Tiens, tiens... intéressant, révélateur ! Henry Cowell aussi était pianiste. Apprenons déjà cette leçon !

Certes, chez Antheil, il faut respecter le côté percussif qu’il demande, mais sans négliger l’art des timbres, comme je l’ai dit. N’oublions pas Erik Satie, à la première parisienne (1923) de Mechanisms d’Antheil, criant de sa loge : "Quelle précision !". Oui, il faut cette précision pour jouer Antheil, il ne s’agit pas d’être comme un orang-outan devant son instrument ! Plus encore que de précision rythmique, il s’agit d’une pulsation de fer : on a souvent des figures de deux doubles croches suivies d’une croche, et si l’on presse, cela ne marche plus. Ce côté pulsatoire doit fonctionner comme chez Stravinsky : si vous pressez dans les thèmes de Petrouchka, vous perdez l’esprit voulu par le compositeur. L’allusion à Stravinsky n’est pas innocente, car il était "Dieu le Père" pour "notre frère" George. Venant en Europe, le jeune homme voulait rencontrer Stravinsky [rencontre qui s’avéra humainement décevante] dont la musique imprègne la sienne, mais comme extraordinairement transmuée par une imagination fabuleuse. La finesse rythmique doit donc s’allier à la finesse de toucher et d’articulation. »

Il est d’autant plus important de colorer les différentes strates du discours musical afin de les individualiser, que les formes d’Antheil sont souvent très concises.

« Absolument. Tant de choses à dire en peu de mesures ! La Femme 100 Têtes - 44 Preludes And Percussion Dance (1932-33, d’après Max Ernst), se présente comme un recueil de vignettes : il faut rendre tout un monde en quelques secondes. "Exprimer un roman dans un soupir", comme l’a écrit Schönberg dans sa préface aux Bagatelles de Webern ! On doit, de manière très efficace, se donner tous les moyens pour le communiquer, et une approche monolithique est à proscrire. Par ailleurs, suivre le cheminement d’Antheil vers la musique de Hollywood s’avère instructif. Il a beau clamer qu’il se situe dans l’époque mécaniste, l’âge de la machine, il a un cœur de midinette ! Il n’est que de voir comme il s’est lié avec Hedy Lamarr, ou The Ben Hecht Valses (1943) ! Tous ces versants coexistent en lui. Il naquit en 1900, et les anecdotes les plus fameuses qu’on relate sur sa personne – ou qu’il a lui-même rapportées dans son livre de mémoires – se situent entre 1922 et 1927 (sa période berlinoise puis parisienne, jusqu’à la première new-yorkaise de Ballet mécanique) : sa célébrité de scandale se joue dans ces années-là. Le "Bad Boy" avec son revolver posé sur le piano... »

Jamais Antheil ne se départit de son humour, qui n’irrigue pas seulement son livre de mémoires, mais aussi sa musique.

« Il est souvent pince-sans-rire (en anglais, on dit : deadpan, j’adore ce mot !), c’est vrai. Ses courtes Sonates disent très vite ce qu’elles ont à dire : Airplane Sonata, Jazz Sonata, en trois minutes et demie, tout est fini, mais quelle magnifique musique ! Il y a tout de même des Sonates plus développées, comme la n°4. Les Sonates tardives sont moins hardies et plus longues. Mais j’aime personnellement ses Sonates brèves, tellement ciselées, d’une charge électrique incroyable ! Dans la Airplane Sonata (1921), après un premier mouvement "mécaniste", très excitant par son côté "moteur", intervient un extraordinaire mouvement lent, d’une subtilité fabuleuse, qui annonce Ligeti. Discernant de telles qualités, Aaron Copland soi-même proclamait que George Antheil était le grand génie "parmi nous tous" : il le jugeait comme le meilleur des musiciens de son temps, peut-être le plus inégal – "il a le droit, il est jeune", ajoutait-il –, mais assurément génial. On rappellera que Copland faisait partie des pianistes ayant participé à la première de Ballet mécanique à New York, le 10 avril 1927 [au sein d’un concert d’oeuves d’Antheil qui rencontra un décevant accueil critique]; il avait même joué un rôle crucial pour aider à mettre sur pied l’organisation de ce concert, et décidé d’y jouer lui-même afin de manifester son engagement en faveur d’Antheil.

Celui-ci a bénéficié de rencontres fabuleuses : Sylvia Beach qui l’hébergea au-dessus de sa librairie Shakespeare and Co à Paris, James Joyce, Ezra Pound, Fernand Léger lorsqu’il s’agit de faire la musique du film Ballet mécanique en 1924... Évidemment, la musique est deux fois plus longue que le film, mais ce n’est qu’une petite perturbation [il rit] ; peu importe le film – une simple curiosité –, mais la pièce musicale, finalement, est sortie de l’ombre... et des malentendus ! En effet, les premières furent complètement bâclées, avec de terribles anecdotes bien connues : la sirène qui ne marche pas au moment où on en a besoin, mais qui soudain, alors que tout est fini, pousse un mugissement tonitruant... le public rit ; et puis les hélices d’avion dont le vent fait s’envoler les toupets et perruques des auditeurs dans la salle...une histoire hilarante.

Quand enfin, on put prendre en considération ce qu’il y avait réellement dans la partition, on se rendit compte du chef-d’œuvre qu’elle représentait, et les personnes les plus perspicaces, les plus éveillées, ont vite compris, des deux côtés de l’Atlantique, que Ballet mécanique s’imposait comme un des évènements majeurs de l’époque. Et puis, le temps effaçant toute la poussière de l’anecdotique, on l’a examinée avec un regard objectif, et surtout des oreilles attentives, découvrant ainsi l’immensité de cette œuvre ; on la joue maintenant d’une manière beaucoup plus sereine, à 4 pianos, ce qui suffit tout à fait aux côtés des percussionnistes, et non plus à 8 ou 16 pianos mécaniques comme à l’origine ; avec la technologie actuelle, on n’est plus obligé d’amener sur scène des hélices d’avion qui créent la panique : d’un bouton d’ordinateur, on commande exactement la synchronisation du son. Je l’ai jouée deux fois en concert, avec grand succès public. Cette œuvre était tellement en avance que les auditeurs de son temps ne se montraient pas vraiment prêts. Mais il y a tant d’autres exemples de ce type : le scandale de Ballet mécanique est souvent comparé à celui du Sacre du Printemps en 1913; Aaron Copland a dit : le scandale de Ballet mécanique a outsacred celui du Sacre ! George était enchanté du scandale, bien sûr, alors que Stravinsky ne l’était pas : moment très touchant, dans les locaux de la Fondation Sacher à Bâle, j’ai eu le privilège d’être admis à regarder et toucher le manuscrit du Sacre du Printemps (c’est comme un rituel, on vous passe des gants pour consulter ce Saint Graal : vous devez tourner les pages très lentement avec des gants soigneusement lavés) ; cette consultation fut très instructive, je dois dire, et je fus frappé par la toute dernière page, portant la signature du maître et un commentaire : "scandale le 29 mai 1913 au Théâtre des Champs-Élysées. Pourquoi ?". Ce "Pourquoi ?" écrit de sa main... il n’a aucune raison de cacher ici ses sentiments, son manuscrit est comme un journal intime auquel il confie qu’il est blessé et qu’il ne comprend pas le scandale ; il sait qu’il a écrit quelque chose d’important. Antheil, lui, aime la provocation ; il écrit dans ses partitions des paradoxes comme : "sotto voce avec poigne" (très amusant !). Mais ne confondons pas : le côté provocateur ne doit pas nous détourner de jouer avec la précision, la subtilité de timbres et la finesse de toucher nécessaires. C’est un "bad boy", mais quelle technique ! »

Antheil, revenu au pays, s’affirme plutôt comme symphoniste, et le piano semble progressivement délaissé. Peut-être l’importance du piano dans sa période berlinoise et parisienne accompagnait-elle sa carrière de concertiste ? Au cours de ses dernières années hollywoodiennes, vit-il des pianistes américains reprendre sa musique pour clavier ?

« Non, elle avait quelque peu sombré dans l’oubli. On ne la redécouvrit que plus tard. Il y eut une période vraiment noire avant que la vérité sur sa valeur ne se rétablisse.De 1922 à 1925, il est certain qu’il écrivait pour son usage personnel : "moi, George, le pianiste provocateur". Plus tard, il mûrit... et écrivit pour les autres ! Il fut lui-même la raison de cet oubli de ses propres pièces. Sa situation à Hollywood ne favorisait pas la musique d’expression radicale, avant-gardiste, de sa jeunesse. Il était si polyvalent et doué ! C’est en réfléchissant sur la technique des pianos mécaniques et l’étude des fréquences qu’il en est venu, en 1942, à cette incroyable invention avec Hedy Lamarr d’un système de radio-guidage des torpilles. »

On sait combien les musiciens américains, à la suite d’Aaron Copland qui fut un de ses premiers disciples, sont redevables à Nadia Boulanger, et c’est pour travailler auprès d’elle que Jay Gottlieb vint en France.

« Nadia Boulanger était extraordinaire pour le travail sur les grands maîtres ; elle nous donnait une formation complète. Elle apparaissait à l’affût de tout ce qui se faisait : chaque jour, des colis de musique lui parvenaient de partout dans le monde, elle les ouvrait, et souvent, j’ai le souvenir émouvant qu’elle ait sorti un manuscrit d’une enveloppe, l’ait posé sur le pupitre en me disant : "Jay, on y va !". Première exécution instantanée, chez elle ! Ce pouvait être une pièce pour piano seul, mais le plus souvent il fallait que je réduise à vue une partition pour orchestre ou pour ensemble de chambre. On interrompait ce que l’on avait prévu de faire... c’était tout Nadia, très spontanée ! Les gens qui la voient en professeur très sérieux, établissant un programme de classe bien déterminé, n’ont rien compris au film ! Nadia Boulanger, ce n’était pas cela : malgré son extraordinaire exigence, elle vivait dans la spontanéité, capable de changer de programme. J’offre ce détail à ceux qui croient savoir comment était Nadia Boulanger : la plupart des idées reçues la concernant sont fausses, et pas à la hauteur de son personnage. Quand je pense que de grands musiciens la prennent pour un professeur de solfège ! Elle avait une assistante pour ce faire, et elle exerçait dans une tout autre catégorie ! La liste des malentendus est longue, au sujet de cette femme tellement étonnante ! Elle faisait partie des cercles, autour des Polignac et des Noailles, qui furent parmi les premiers à programmer du Antheil dans leurs salons ; le test, avant la fameuse création en concert, le 17 juin 1926 au Théâtre des Champs-Élysées, de Ballet mécanique, consista à donner ce qui existait déjà de l’œuvre en version réduite dans les salons, et Nadia y assistait. Donc, elle était parfaitement au courant du travail d’Antheil qu’elle encourageait*, tout en reconnaissant, comme pour tant d’autres (Gershwin, Piazzolla qui vint lui demander des leçons), qu’il était de ces gens qui devaient poursuivre leur chemin sans entraves, en toute indépendance. Elle avait l’intelligence et la lucidité de refuser de produire des faux Stravinsky ou des faux Bartók, et disait à de tels tempéraments originaux : "Écrivez votre musique comme vous la sentez". Elle nous racontait une fameuse histoire : Gershwin et Vladimir Horowitz à la même table, chez elle ; après le dîner, dans le salon, les convives lancent l’inévitable idée : "Vladimir, jouez un peu de jazz !", "George, jouez un peu de Rachmaninov !" ; les deux se regardent et déclinent l’offre d’échanger les rôles : "Pas une très bonne idée !". Et Nadia concluait avec un charmant sourire en coin : "Ils avaient raison ; chacun étant extraordinaire dans son domaine, il valait mieux qu’ils y restent". Donc, Antheil fréquentait le salon de Nadia, ce qui nous ramène à Copland, le grand disciple de Nadia, très présent dans le paysage d’Antheil. »

Le chemin par lequel Jay Gottlieb vint à Antheil nous conduit vers d’autres directions :

« Explorant par moi-même, je connaissais déjà la musique d’Antheil avant la rencontre d’un extraordinaire musicologue, Juan Allende- Blin, qui m’a mis entre les mains la Airplane Sonata, pièce que je n’avais pas encore lue et que j’ai alors montée pour un récital de musique futuriste... à Berlin (comme tout se rejoint, par-delà quelques décennies de décalage !). Compositeur lui-même, Allende- Blin avait achevé et orchestré La chute de la maison Usher de Debussy. Mais, fantastique musicologue de surcroît, il a une connaissance de toutes les arcanes, des domaines les plus obscurs : il m’a fait découvrir Nicolas Obouhow, toujours en vue de ce concert futuriste à Berlin, et par la suite, un autre musicologue, Jean-Michel Bardez, m’a fourni les éléments qui me manquaient. Allende-Blin, occupé à d’autres tâches, n’avait que quelques partitions, mais des années plus tard – la vie est un merveilleux labyrinthe –, j’ai rencontré Jean-Michel Bardez qui avait acheté les droits et possédait absolument tout Obouhow. Ce qui m’a permis d’apprendre sa musique pour piano et d’enregistrer le CD sorti il y a deux ans (Sisyphe). Bravo aux musicologues qui se rendent utiles et aident les gens comme nous ! »

Je n’oublie pas qu’en 1998, lors de nos conversations au Festival de Saint-Lizier, Jay Gottlieb m’avait révélé à quel point Obouhow devait être reconsidéré comme la source fondamentale du fameux langage harmonique de Messiaen, ce que celui-ci avait fini par occulter. Jay illustrait sa démonstration d’exemples qui m’avaient dessillé les yeux

[pour la biographie d’Obouhow, consulter http://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Obukhov ].

« Oui, Obouhow est un précurseur absolu de la notion de saturation sonore : il travaille selon des formes plus libres que le système dodécaphonique de Schoenberg, mais tout de même à partir d’une saturation d’agrégats utilisant les douze sons ; tout comme Messiaen qui n’est pas non plus un sériel, mais pratique souvent des mélanges de saturation (c’est vraiment le terme adéquat : à la base, un accord de trois sons traditionnel, puis une superposition de chants d’oiseaux complètement atonals ; ce mélange de deux mondes est typique de Messiaen), sauf que ceci a été réalisé par Obouhow quand Messiaen n’avait que 7 ou 8 ans... c’est tout dire ! Messiaen venait à peine de naître que cette musique était déjà en train de s’écrire. On sait objectivement que Messiaen a connu la musique d’Obouhow qui avait émigré en France. Il l’a rencontré, tous les grands musiciens ont connu Obouhow dont Maurice Ravel et Arthur Honegger se firent très rapidement les champions. Ravel a même sauvé Obouhow et sa famille en leur trouvant une maison à Saint-Cloud, et un éditeur, Durand : ce n’est pas rien ! »

Il est incompréhensible qu’Obouhow demeure si méconnu alors qu’il est une clé essentielle dans l’évolution du langage de son époque en général, et de Messiaen en particulier.

« Ce que j’ai dit tout à l’heure d’Antheil, responsable de l’oubli d’une partie de son œuvre, s’applique exactement à Obouhow, mais sur un autre plan. Antheil était un provocateur qui a changé de vie trente-six mille fois, qui est mort dans la force de l’âge, mais quelle vie ! Obouhow signait "Nicolas l’illuminé". Il se situait en effet sur un niveau de conscience spirituel, notre monde ne l’intéressait guère. Il était immergé dans son mysticisme, ce qui le met aussi sur la même longueur d’ondes que Messiaen. Les affinités existaient donc entre eux. Sur le plan musical, Messiaen découvre ces recherches de saturation sonore pratiquées par Obouhow, et elles font tilt. Il exploite et utilise ce qu’Obouhow a créé, c’est absolument clair et sûr : il l’a dit à certains confidents, dont Jean-Michel Bardez qui, lui, poursuivit son enquête jusqu’à la source – les héritiers –, achetant les documents et devenant le spécialiste de Obouhow. Tout ceci car son maître avait sorti un jour ce nom, mais sans vouloir, par la suite, le dire trop clairement. Messiaen, quand il parlait de ses influences, mentionnait toujours : la musique russe pour ses couleurs, sans préciser plus. "Les Russes", dans une phrase très générale, très globale ! On ne donne pas sa recette... Très rapidement, il a dit à quelques élèves en confidence qu’il y avait un certain Obouhow, extraordinaire, qui l’avait beaucoup marqué, mais ceci prononcé très fugitivement, à peine articulé... "Pardon, j’ai mal entendu... Obou-qui ? ". C’est par la suite, en creusant, qu’on voit à quel point cette influence est essentielle. Messiaen a toujours été parfaitement clair sur ses sources principales : la synchromie, les oiseaux, les rythmes indiens, la métrique grecque, le catholicisme... et puis : "musique russe", sans plus ! Mais ce plus est capital, crucial, essentiel,... et porte un nom : Obouhow ! Les pièces pour piano sont déjà passionnantes, mais on est absolument secoué, bouleversé, quand on écoute ses pièces pour grand orchestre, pour chœur et orchestre : Le Livre de la Vie nous transporte sur une autre planète, c’est cataclysmique. Nous sommes plusieurs, éparpillés dans le monde, à jouer sa musique et connaissons mutuellement notre action. Quelques pianistes ont inclus une ou deux pièces d’Obouhow dans leurs disques ; le mien était la première monographie. J’ai été invité comme le Messie à Moscou pour jouer de sa musique, vous imaginez à quel point j’étais aux anges : un New-yorkais habitant en France qui se rend à Moscou pour jouer du Obouhow ! Non seulement la salle Rachmaninov, au Conservatoire Tchaïkovsky, était pleine, mais les gens débordaient jusque sur le sol, c’est dire qu’ils étaient venus pour l’évènement ! »

Lors du même Festival de Saint-Lizier en 1998, Jay Gottlieb m’avait révélé Leo Ornstein, pianiste russe émigré aux États-Unis [voir le site établi par ses descendants : http://poonhill.ipower.com/index.htm]. Dans certaines de ses pages de la première période, on peut aussi distinguer quelque préfiguration de Messiaen (Impressions de Notre-Dame, 1914). Parmi les pièces pour piano d’Ornstein datant des années 1913-14, on relève des titres annonçant le caractère de ceux qu’utilisera Antheil, tels Suicide in an Airplane, Wild men’s dance (Danse sauvage), ce qui souligne les tendances du temps.

« Son parcours est un peu similaire à celui d’Antheil, dans un sens : un pianiste génial (il donna la "première" américaine de Gaspard de la nuit de Ravel), d’abord compositeur radical. À 9 ou 10 ans, il se présente au Conservatoire de Saint-Petersbourg, il doit jouer la Sonate op. 10 n°3 de Beethoven, il commence à jouer : "Oh, la la ! Le piano est complètement faux !" et il transpose un demi-ton plus haut toute la Sonate. Voilà le personnage ! Compositeur extraordinaire, il rencontre Cowell quand il émigre à New York, les clusters l’excitent beaucoup, il en utilisera dans ses pièces (Wild men’s dance). Sa musique de cette époque est passionnante. Et puis, comme Antheil, il se "tonalise" pour faire une musique plus "standardisée", plus assimilable. C’est un homme social, qui a mené une vie de pianiste concertiste, il a besoin que les gens l’écoutent... Et, Dieu sait qu’il a vécu en société jusqu’à un âge très avancé : il est mort le 24 février 2002 à 108 ans ; il était en bonne forme jusqu’à la toute fin, avec ses facultés bien préservées ; il n’avait rien d’un petit chamallow ! De créateur visionnaire, il est devenu un compositeur conventionnel, charmant, écrivant des Feuillets d’Album. Je pense à cette fameuse phrase de l’écrivain noir James Baldwin : "J’ai toujours eu peur d’être radical en étant jeune, par crainte de devenir conventionnel avec l’âge". Chez Antheil, c’est différent : le vécu a amené cette mutation, car il a traversé quatre, six vies successives. Chez Ornstein, je crois que la nostalgie a pris le dessus, le retour de la nostalgie russe.

Vivian Perlis a réuni des archives considérables à l’Université de Yale pour le fonds qu’elle a constitué : "Oral History, American music". Heureusement que cette merveilleuse femme existe, car elle a traqué avec des micros tous les compositeurs américains**. Elle m’a donné personnellement la transcription de ce qu’elle a fait sur Ornstein : c’est absolument passionnant. »

N’ébruitons pas encore les préparatifs, mais il y a fort à parier que nous retrouverons bientôt Jay Gottlieb dans un passionnant projet Antheil...

* Dans ses mémoires, Bad boy of music, George Antheil explique pourquoi il se refusa à devenir l’élève de Nadia Boulanger (au contraire de tous ses compatriotes), en raison de divergences de vues sur la forme symphonique.

**Vivian Perlis est connue, notamment, pous ses travaux sur Charles Ives, pour avoir mis en forme les Mémoires d’Aaron Copland (Tome 1 : Copland: 1900 Through 1942, New York: St. Martin's/ Marek, 1984; Tome 2 : Copland: Since 1943, New York. St. Martin's, 1989), et pour avoir contribué à produire la musique de Ornstein.

Sylviane Falcinelli

Autres aspects d’Antheil à découvrir au disque

Si la musique de piano et la musique de chambre d’Antheil réussissent à percer grâce à quelques interprètes aussi talentueux que déterminés, la part orchestrale de son catalogue peine encore à entrer au répertoire de nos scènes européennes. Le label allemand CPO, qui offre aux discophiles des trésors par son approche encyclopédique des répertoires injustement méconnus, s’est attelé à cette mission, favorisée par la présence de très dynamiques chefs américains à des postes directoriaux en Allemagne.

Une intégrale des symphonies par l’Orchestre symphonique de la Radio de Francfort sous la baguette de Hugh Wolff (CPO 999 604-2, CPO 777 040-2, CPO 999 706-2) a comblé un grand vide, complétée par un disque regroupant les 2 concertos pour piano et les œuvres inspirées du jazz par Markus Becker et l’Orchestre philharmonique de la NDR dirigé par Eiji Oue (CPO 777 109-2).

Mais qu’en est-il de la musique lyrique d’Antheil ? Quand nous redonnera-t-on son opéra Transatlantic, qui pourtant rencontrererait tous les quatre ans l’actualité puisqu’il peint de manière parodique les élections présidentielles américaines : ce joyau d’ironie avait vu le jour en 1930 à Francfort, à l’instigation du grand musicologue H.H. Stuckenschmidt qui soutenait chaudement notre compositeur depuis ses années berlinoises. D’un point de vue musical (il y aurait là un roman d’espionnage à dénouer !), Antheil explique dans son livre par quel concours de circonstance il se pourrait bien que Transatlantic soit à l’origine de certaines figures de style développées par Chostakovitch, alors que des critiques notèrent – mais en croyant déceler l’influence en sens inverse – des ressemblances entre diverses pages symphoniques du Russe et de l’Américain. Plus tard, il composa un Volpone (1949-52), sujet fédérateur d’auteurs Européens (l’Anglais Ben Jonson, adapté par le Français Jules Romain, l’Autrichien Stefan Zweig, et le cinéaste français Maurice Tourneur en 1941 – adaptation qui fut la source de notre Américain –, sans oublier un précédent illustre à l’opéra, l’Italien Puccini avec son Gianni Schicchi), auquel l’ironie d’Antheil va comme un gant.

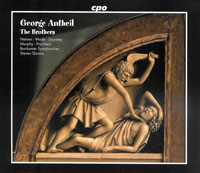

Pour l’heure, CPO poursuit sa collection en abordant précisément ce volet lyrique, avec un court opéra de 54 minutes transposant la biblique jalousie de Caïn et Abel dans l’Amérique d’un néo-réalisme à la Steinbeck ou à la Tennessee Williams.

Antheil, brillant écrivain comme il l’était, en a composé aussi le livret.

George Antheil : The Brothers. Rebecca Nelsen (soprano, Mary), Ray M. Wade Jr. (ténor, Abe), William Dazeley (baryton, Ken), E. Mark Murphy (ténor, Jim), Piotr Prochera (baryton, Ran). Bochumer Symphoniker, dir. Steven Sloane. CPO 777 545-2.

George Antheil : The Brothers. Rebecca Nelsen (soprano, Mary), Ray M. Wade Jr. (ténor, Abe), William Dazeley (baryton, Ken), E. Mark Murphy (ténor, Jim), Piotr Prochera (baryton, Ran). Bochumer Symphoniker, dir. Steven Sloane. CPO 777 545-2.

The Brothers (1954, créé à Denver) sonne typiquement comme un opéra américain. À cela trois raisons (j’allais écrire : trois ingrédients !) : conformément à l’esprit d’efficacité des artistes du spectacle américain, il est mû par un dynamisme sans temps mort (l’auditeur ne s’ennuiera pas une minute !). Dans un souci d’accessibilité moderniste, ou de modernisme rendu accessible (c’est selon !), il fonde son langage sur un néo-classicisme clair mais distordant la tonalité, où l’influence de Stravinsky se fait sentir. La ligne vocale développe une diction à la fois très mélodique et préservant une nette compréhension du texte : il est certain que le musical a représenté aux États-Unis une incitation (bénéfique) à créer un recitar cantando (eût-on dit au temps de Monteverdi) d’un nouveau genre, adapté à la souplesse de la langue anglaise, et d’une séduction théâtrale immédiate. Leonard Bernstein et George Antheil ont intégré sans hiatus ce style à leurs compositions scéniques. Cette fois encore, le label allemand a profité de la présence d’un brillant chef américain, très expérimenté en musique du XXème siècle, à la tête d’un orchestre symphonique de la Ruhr, celui de Bochum. Les cinq chanteurs de ce drame réaliste remplissent parfaitement leur rôle, avec peut-être une mention spéciale pour l’Anglais William Dazeley, une grande voix au vaste répertoire.

Peut-être la même équipe poursuivra-t-elle l’entreprise par les deux autres opéras en un acte nés la même année 1954 : Venus in Africa, et The Wish ?

Sylviane Falcinelli