La commémoration Massenet à l’Opéra-Bastille

Manon, "sphinx étonnant", victime des derniers outrages

À l’Opéra de Paris, la commémoration Massenet va comme sur des roulettes : les roulettes des caddies de supermarché dans lesquels des coursiers casqués pour l’asphalte livrent les victuailles destinées au cuistot de l’hôtellerie d’Amiens (pour un peu, on reconnaîtrait les marques de surgelés), les roulettes des patins soutenant les évolutions des paroissiennes de Saint-Sulpice (notons au passage que ces accessoires produisent un grondement fort inesthétique sur le discours orchestral), les roues de la moto très "vintage" empruntée par Des Grieux pour enlever Manon... Vous aurez reconnu quelques-unes des incongruités "ornant" la mise en scène par Coline Serreau de cette pauvre Manon soumise aux derniers outrages. Mes lecteurs me pardonneront de ne guère me singulariser, mais je ne puis que joindre ma voix au chœur unanime des critiques ayant fusillé l’ineptie de ce spectacle. Quant à l’abonné de base – « in omnia paratus », traduit chez Molière par : « à tous évènements le sage est préparé » (Les Femmes savantes) –, dépouillé de ses illusions par le souvenir des précédents exploits de Coline Serreau (sur le dos du Barbier de Séville), il s’armait d’une résignation accablée (les commentaires entendus dans les couloirs ne laissaient aucun doute à ce sujet).

Dans le bouge faisant office d’Hôtel de Transylvanie, on entend des punks parier en « pistoles » et en « louis » : cherchez l’erreur ! Le malheureux Lescaut passe d’ailleurs tout le spectacle affublé d’une ébouriffante tenue à faire rêver les plus déjantés marginaux de banlieue : un punk chantant « O Rosalinde, Il me faudrait gravir le Pinde », on voit cela d’ici ! Un défilé de mode digne de Jean-Paul Gaultier traverse la Serre abritant l’Acte du Cours la Reine (non, pas celle d’Auteuil sur laquelle nous reviendrons plus loin !). Mais au fait, malgré l’exubérante végétation tropicale, le dessin de la verrière n’évoque-t-il pas plutôt la Nef du Grand Palais, monument inauguré pour l’Exposition Universelle de 1900, qui jouxte le Cours la Reine ? « Bon sang, mais c’est bien sûr ! », comme dirait le commissaire Bourrel. Quant aux soutanes en tulle noir transparent de Saint-Sulpice, elles sont du dernier seyant et font la cuisse fine à nos prélats. Le parti – grossier – de la metteuse en scène étant de nous démontrer l’intemporalité du sujet, elle le concrétise à traits épais par une juxtaposition permanente de costumes d’époques diverses. Manon arrive en robe XVIIIème siècle dans un autobus en carton pâte (le coche d’Arras !) et rencontre à Amiens son cousin punk, Brétigny en Monsieur Loyal de la "Piste aux étoiles", et Guillot de Morfontaine en Louis XIV. À ce dernier – ou du moins, à ce qui reste de son rôle impudemment cisaillé – nul ridicule ne sera épargné puisqu’il revient au Cours la Reine en Henri IV et à l’Hôtel de Transylvanie en Louis XV.

On aurait au moins attendu d’une cinéaste et femme de théâtre expérimentée une direction d’acteurs convaincante : mais à vouloir jouer outrancièrement la carte de la farce pour s’enchâsser dans l’opéra dit comique, Coline Serreau impose à ses interprètes des gestes niais, dont le premier degré fait pléonasme sur les répliques alors même que tout le reste du contexte visuel contredit les vers (et que dire des diadème et baudrier de "Miss Arras" descendant des cintres quand Manon chante « Tu seras reine » : un hommage à Geneviève de Fontenay ?). Cherchez l’incohérence... Sous la Troisième République, le genre de l’opéra-comique, défini par des canons formels et de déclamation d’ailleurs en train de s’estomper – lire à ce propos Jean-Christophe Branger –, avait évolué pour englober des tragédies : pensons aux sujets de Carmen, et naturellement de Manon. À le charger ainsi par un regard réducteur, Coline Serreau réalise le contraire de l’objectif poursuivi (la soi-disant modernisation !) : elle ringardise le joyau de Massenet. Bel hommage pour une commémoration, en vérité !!!

Non seulement les dirigeants de l’Opéra de Paris n’auront pas été fichus d’honorer le compositeur de la seule manière qui eût été appropriée en ce lieu, c’est-à-dire en profitant de l’impact médiatique de la commémoration pour remettre à l’honneur l’un ou l’autre des chefs-d’œuvre créés sur la scène de l’Opéra de Paris mais incompréhensiblement négligés depuis, à savoir Ariane ou Le Mage – l’héritière du compositeur, Anne Bessand-Massenet, avait fait, très en amont de la date fatidique, des propositions en ce sens, auxquelles on n’a pas même daigné prêter attention –, et se seront platement arrêtés à l’ouvrage le plus populaire, mais encore auront-ils trouvé le moyen d’investir dans une production de Manon qui est brandie par l’ensemble des critiques français comme une honte pour le pays, comparée à des versions concurrentes présentées sur diverses scènes du monde ! L’autre "classique indémodable", Werther, venant d’être récemment monté à l’Opéra – dans une production réussie, celle-là, par le cinéaste Benoît Jacquot –, et se voyant promis à une prochaine reprise, il ne restait plus d’autre choix que Manon, n’est-ce pas... parmi le catalogue de 25 opéras du compositeur !!!

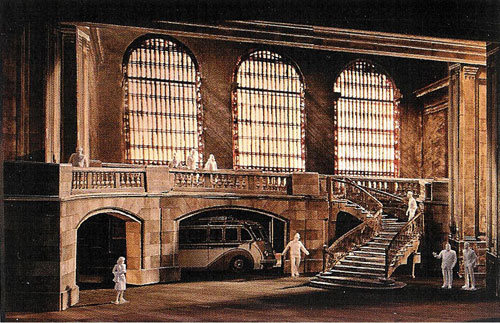

Tout ce que l’on sauvera du plateau est le coup de pinceau des décorateurs Jean-Marc Stehlé et Antoine Fontaine, et là, ce n’est plus la critique d’art lyrique qui parle, mais la descendante de peintres : en effet, dans le tracé des toiles peintes comme des éléments architecturaux, ces messieurs ont une sûreté de main quant à la justesse des perspectives, à l’équilibre des arcatures, au brossage des patines, que l’on n’avait plus vue depuis longtemps.

Mais les malheurs ne Manon ne s’arrêtent pas à l’aspect scénique. L’oreille souffre aussi : l’Opéra de Paris commémore Massenet en donnant... une version tailladée de sa partition ! Tout y passe : l’Acte I, le Cours la Reine, l’Hôtel de Tansylvanie... Un coup d’œil glissé dans la fosse à l’entracte appelait un prolongement photographique (... à charge !) : les gros trombones (je parle ici de papèterie, non d’orchestration) attachant par paquets les pages que doit tourner le chef auraient fourni une illustration éloquente. Anne Bessand-Massenet crut pouvoir se fier à une lettre de Nicolas Joël (directeur de l’Opéra de Paris), en date du 16 juin 2011, répondant à ses inquiétudes exprimées au sujet du premier Acte : « Je peux vous rassurer quant aux coupures du 1er Acte : je n’en ai autorisé aucune ». Mais la question récurrente demeure : y a-t-il encore un pilote dans le cockpit de l’Opéra de Paris ? Car on assiste à un phénomène ahurissant (Le Cid à Marseille en offrait un autre exemple) : aujourd’hui, les metteurs en scène, dont l’expérience en matière d’analyse musicale reste à prouver, s’arrogent l’autorité de trancher dans les partitions selon leur bon vouloir, et les musiciens n’ont plus d’autre droit que de se taire !

Ce qui reste de la partition nous est servi en une soupe épaisse touillée par la baguette d’Evelino Pidò, lequel nivelle, sous le rouleau compresseur d’un permanent mf à f, l’infinité de "gestes" expressifs, de subtilités orchestrales, de micro-climats mélodiques et harmoniques qui font palpiter le cœur de cette admirable musique.

Quant à la distribution : c’est en descendant vers le bas de l’affiche que l’on trouve les meilleures réussites. Toutes les "utilités" font preuve d’une parfaite déclamation française. Luca Lombardo aurait-il eu à chanter le rôle intégral de Guillot, on se serait réjoui de le retrouver au meilleur de sa forme après divers spectacles où l’usure vocale commençait à se faire sentir. Paul Gay endosse avec dignité les habits (ou plutôt la redingote et le tuyau de poêle) du père noble. Franck Ferrari n’a pas la sûreté du modelé vocal que l’on a connue chez certains de ces prédécesseurs, mais, le regard agressé par ce punk si ridicule, prête-t-on encore quelque attention à sa musicalité ? Giuseppe Filianoti chante (accent inclus) comme un ténor italien, et ce n’est pas un compliment, autant dire que le style de la vocalité française se trouve évacué sans autre forme de procès (le chef, son compatriote, lui-même si dénué de style, n’avait guère compétence pour le faire travailler en ce sens). Finalement, et déplorablement, Giuseppe Filianoti réalise exactement ce que Massenet reprochait à l’opéra italien, comme il ressort de l’extrait d’interview accordée au Figaro en 1884 (donc à l’occasion de la création de Manon) et très judicieusement citée par Jean-Christophe Branger dans l’excellent programme (où les yeux peuvent se repaître d’illustrations "authentiques", celles-là !) : « Les maîtres italiens ont un souci trop exclusif de la phrase ; ils sacrifient trop aux voix,sans se préoccuper suffisamment de ce qu’on appelle les dessous et ce que j’appelle, moi, l’atmosphère dramatique. Il en résulte que leurs personnages vivent uniquement de leur vie propre, vie un peu factice, et pas assez de celle que l’on emprunte à l’air ambiant. Chez le maître allemand [Wagner], c’est tout le contraire. À mon sens, il est plus voisin de la vérité ; mais, ni ici ni là n’est la vérité absolue. L’idéal serait dans la fusion harmonique des deux systèmes, dans leur juste pondération. Et c’est là l’idéal que je recherche ». Or la pondération était absente du spectacle de l’Opéra-Bastille, à tous les échelons...

Reste Nathalie Dessay : on pleure pour elle (à l’unisson de son propre sentiment, dit-on) de la voir emprisonnée dans une production qui dessert à ce point l’œuvre. Mais sa voix vit son crépuscule et accuse la fatigue ; elle dut quasiment "marquer" les deux premiers actes (des phrases entières ne passaient pas la rampe, alors même que l’on était fort bien placé dans les premières travées du parterre, de son côté) afin de garder des réserves pour briller dans le Cours la Reine. C’est dommage car, en bonne actrice qu’elle demeure contre vents et marées, elle sait trouver la juste naïveté de la très jeune fille (Manon a tout juste quinze ans à son « premier voyage ») que sa coquetterie perdra. Son jeu, spontané, trouve des accents touchants, qui ne doivent qu’à son talent, et rien à l’environnement dont on l’accable.

On augure à « Manon ! sphinx étonnant ! » – selon l’admirable vers d’Alfred de Musset repris dans le livret de l’opéra – de se transformer en phénix pour renaître des cendres en lesquelles l’ont décomposée Coline Serreau et toute l’équipe de l’Opéra de Paris.

Massenet mélodiste à l’Atelier Lyrique de l’Opéra

Par chance, l’honneur du défunt compositeur était sauvé – en ces murs, mais quelques étages plus bas – grâce aux jeunes talents de l’Atelier Lyrique excellemment dirigé par Christian Schirm. Celui-ci avait composé un programme de mélodies (32 pièces) balayant un vaste champ pour mettre en valeur toutes les facettes de l’expression du maître (20 janvier 2012). Sept chanteurs et trois pianistes en cours de formation se relayaient sur la scène de l’Amphithéâtre. Cette multiplicité permit même de faire entendre quelques duos (Marine, Les Fleurs, Dialogues nocturnes, Rêvons, C’est l’heure ; mais on préfère Le Poète et le fantôme chanté par le seul baryton incarnant les deux rôles) et un trio (Matinée d’été), dont le cadre du récital nous prive généralement.

Parmi les pianistes, l’Anglais Philip Richardson est encore trop effacé, la Moldave Alissa Zoubritski montre plus d’esprit, mais surtout, à entendre Françoise Ferrand, on se demande ce qu’elle vient faire parmi des étudiants (modestie qui l’honore), tant son expérience déjà acquise en de nombreux concerts surclasse ses concurrents. À propos d’expérience, la soirée s’envolait vers les sommets lors de l’ensemble des mélodies avec violoncelle, données grâce au concours d’un jeune maître du violoncelle contemporain, qui se trouve exercer aussi comme soliste de l’orchestre de l’Opéra : Alexis Descharmes. Le galbe parfait de son phrasé, le souffle lyrique qu’il dispensait, la voluptueuse beauté de sa sonorité, avaient pour effet que l’attention se déportait vers lui tant le caressant mélodiste, dans ces dialogues qu’il conduisait avec des chanteurs encore un peu timides, c’était lui ! Quitte à retrouver la Méditation de Thaïs dans une adaptation réalisée, ou du moins agréée par Massenet, avec les paroles de l’Ave Maria, il était fort agréable de l’entendre chanter au violoncelle.

Qui sont ces artistes lyriques (entre 22 et 26 ans), tous étrangers à l’exception d’un seul, auxquels on doit d’avoir restauré – en une soirée, et mieux que leurs aînés actuellement en exercice ! – l’espoir d’une relève qui saura porter loin les beautés du répertoire français, en soignant le naturel de la déclamation et la prononciation ? Le baryton australien Damien Pass, formé aux États-Unis, se glisse avec justesse dans le style de la mélodie française, et sa diction ne connaît point de défaillances : il lui reste juste à "oser", à mieux extérioriser les reliefs de son interprétation. On distinguera le baryton polonais Michał Partyka pour son riche timbre et la présence dramatique de sa voix remarquablement travaillée: il lui revenait de conclure le concert en compagnie d’Alexis Descharmes et Françoise Ferrand, par deux incontournables succès : Oh si les fleurs, et la fameuse Élégie. La seule tache de cette affiche venait... du Français ; le ténor toulousain Kevin Amiel devra apprendre à se modérer, à ne point projeter le timbre dans la mélodie française comme s’il s’agissait de glaner les applaudissements dans un air du Trouvère, à défaut de quoi il s’attirerait la célèbre remarque lancée par l’organiste-compositeur Louis Vierne : « Les ténors crachent du son comme les ânes en mangent ». L’autre ténor, le Portugais João Pedro Cabral, offre un timbre beaucoup plus adéquat au répertoire français (mais les Portugais, mâtinés de peuplements celtes, ne sont pas un peuple complètement latin, ce qui peut expliquer...) : intéressant artiste auquel incomba la responsabilité de trois des grandes pages de Massenet, Narcisse à la fontaine, Enchantement, L’Improvvisatore (chanté en italien, comme l’avait fait la veille François Le Roux) ; il s’y montra un brillant interprète, capable de faire vivre de longues scènes dramatiques. On soupçonne les trois dames plus tentées par le lyrisme d’opéra... et par des garde-robes de stars (ah, la coquetterie féminine ! mais les garçons seraient bien inspirés de surveiller leurs pantalons qui tire-bouchonnent ou godouillent) ; la Roumaine Andreea Soare, la Chinoise Chenxing Yuan, sopranos, et la Sicilienne Anna Penisi, mezzo-soprano, apportèrent néanmoins beaucoup de grâce à "jouer" des textes tantôt idylliques, tantôt piquants.

Jeff Cohen donnant un cours à l'Académie Francis Poulenc de Tours, 22 août 2011 © Photo Sylviane Falcinelli

Jeff Cohen avait dirigé les études, surveillant la clarté de l’élocution française, conseillant judicieusement aux chanteurs de simplifier leur manière afin d’éviter de sombrer dans le factice des "trucs" mélodramatiques. Je lui répondrai, rebondissant amicalement sur les quelques "manques" de ce que j’ai entendu, que l’expérience devra maintenant apprendre à ces artistes en devenir comment appliquer le conseil de Vladimir Horowitz : « Exagérez ! ». Conseil dangereux si on l’assène sans précautions explicatives – et c’est pourquoi l’on donne raison à Jeff Cohen de les avoir incités à dépouiller les oripeaux d’une vaine théâtralité – mais très pertinent si l’on analyse la pensée d’Horowitz : il voulait signifier que, dans le but de faire porter son intention expressive jusqu’au dernier rang de la salle, l’artiste doit légèrement l’exagérer par rapport à l’impression ressentie de sa position. Seule une grande habitude de la scène permet de parvenir à ce savant équilibre, aussi valable pour un comédien que pour un concertiste.

Ne manquez pas le deuxième épisode de cet hommage massenetien monté par l’Atelier Lyrique : il se déroulera le 15 mars au Palais-Garnier, cette fois avec orchestre puisqu’il s’agira d’extraits d’opéras tout aussi pertinemment choisis, avec notamment une scène de la sublime Ariane !

Cafouillages dans le temple de l’érudition

La Bibliothèque Nationale de France s’associait à l’hommage par une après-midi de mini-colloque (devant une vingtaine de personnes), suivie d’un concert sollicitant les fidèles "grognards" de l’Empire mélodique français : François Le Roux, dont la diction exemplaire n’est plus à vanter, Noël Lee et Jeff Cohen (tiens, tiens ! deux Américains au premier plan des avocats de la musique française, comme par hasard !). Certes, les organisateurs convièrent Jean-Christophe Branger à s’exprimer sur le poème symphonique Visions, dont le manuscrit fut récemment acquis par la BnF lors de la vente Heugel. Mais on eut la surprise d’entendre Bruno Sebald, responsable des Fonds anciens au département de l’Audiovisuel de la BnF, nous dire que François Le Roux et Noël Lee avaient enregistré l’intégrale des mélodies de Massenet (les intéressés en auraient été tout ébaubis, leur collaboration n’ayant produit qu’un seul disque Massenet, et les quelque 280 mélodies du compositeur excédant les bornes d’une simple galette !). Puis, dans l’Auditorium, Elizabeth Giuliani, nouvelle directrice du département de la musique à la BnF, dont l’autorité d’oratrice n’avait point marqué les esprits, entreprit de nous présenter le concert du « centenaire de Massenet » (voilà, mes bons amis, pourquoi d’aucuns trouvent sa musique ringarde : il est vrai que pour un cadet de Messiaen, son langage daterait un tantinet !). Point n’est besoin de vous rappeler, chers lecteurs, que l’on commémore en 2012 le centenaire de la mort de Massenet, non de sa naissance (survenue en 1842) !

Aucun orchestre français ne s’étant avisé de programmer Visions, œuvre inclassable à redécouvrir, on avait demandé à Noël Lee, compositeur aguerri, d’effectuer une réduction à quatre mains d’un extrait de la partition, afin d’en donner une sommaire idée... Triste misère d’un pays qui ne peut mobiliser les forces adéquates pour construire une programmation digne de ce nom lors d’une année de « commémoration nationale » !

Ce 19 janvier, on apprenait, médusés, qu’une deuxième après-midi de tout aussi "mini" colloque était prévue le lendemain au Studio de l’Opéra-Bastille, prolongation nulle part annoncée, au programme vaguement et oralement décrit par un participant dans la salle de la BnF : l’association BnF/Opéra de Paris accouchait d’un exploit en matière de publicité, l’art de ne surtout pas faire savoir ce que l’on organise. Était-ce par crainte d’une agression à main armée puisque, en conclusion de cet épisode, il était prévu que Coline Serreau vienne justifier ce que toute la presse parisienne avait déjà fustigé ?

Un nouveau disque Massenet

Le label Timpani, au fil des années, n’a cessé d’enrichir la discographie du patrimoine français. Apportant sa pierre à l’édifice commémoratif de l’Année Massenet, il propose un programme fort pertinent de mélodies s’élevant au rang de saynètes dramatiques. Oui mais... encore eût-il fallu qu’avec un choix aussi attendu, aussi nécessaire que les Expressions lyriques, il se donnât les moyens d’imposer une version de référence ! Rappelons en quoi consiste cet audacieux recueil : ultime fruit de Massenet mélodiste, il fait dialoguer, par la même bouche, des répliques parlées, des moments de déclamation rythmée, des phrases chantées ; Massenet le composa pour la contralto Lucy Arbell, son inspiratrice au cours de la dernière décennie de sa vie minée par le cancer. Le programme du disque y joint On dit, première trace de la rencontre entre le compositeur et la cantatrice alors toute jeune.

En mai 1991, Damien Top, ténor et musicologue auquel on doit tant de redécouvertes dans le répertoire français, réalisait le premier enregistrement mondial des Expressions lyriques, couplées à trois autres cycles du même compositeur (un disque BNL, hélas handicapé par un mauvais mixage). On était bien heureux de disposer de cette version, d’autant que Damien Top, fort de sa formation en art dramatique, savait interpréter avec justesse les passages parlés, et respectait scrupuleusement les exigences de la déclamation rythmée qui fait de ce recueil, achevé en 1911, une captivante tentative de repenser la relation déclamation/musique, à mettre en parallèle d’une tout autre solution apportée par Schoenberg en 1912, le Pierrot lunaire (le parallèle vient d’ailleurs à l’esprit de Jean-Christophe Branger comme de Damien Top) ! Seul bémol, on ne pouvait empêcher Damien Top d’être un homme, et la relation privilégiée entre Massenet et Lucy Arbell nous laissait dans l’attente d’une version restituant les couleurs ambrées d’un contralto, ou tout au moins d’un mezzo doté de beaux graves, laquelle voix renforce l’impact dramatique des expressions parlées, souvent mélancoliques, voire marquées par les heures sombres que vivait lui-même le musicien malade (Les Nuages, Mélancolie). Quant à La dernière lettre de Werther à Charlotte, où Massenet, en 1911, se retourne sur son opéra de 1885-87 pour en tisser les thèmes sous les vers écrits par l’historien d’illustre lignage Roger de Gontaut-Biron à la suite d’une représentation, il convient de l’entendre lue, soit par l’expéditeur (en ce cas, un ténor se justifie), soit par la destinataire (on attend le timbre d’une Charlotte). Ne cachons point notre sentiment : l’interprète idéale des Expressions lyriques, aujourd’hui, serait Nora Gubisch, en raison de son timbre somptueux et de son art d’actrice autant que de cantatrice.

Au lieu de quoi, le disque Timpani nous gratifie... d’un soprano léger : Sabine Revault d’Allonnes, encore presque débutante, chante d’une voix trop juvénile des poèmes crépusculaires (à l’affiche de Werther, elle incarne Sophie ! No comment !). Même le Poème d’octobre, œuvre d’un Massenet de 35 ans, et déjà un intéressant exemple de déclamation, appelle des couleurs... automnales. On ressent donc une impression permanente de hiatus expressif, renforcée par des gaucheries d’interprétation dans les répliques parlées (défaut si répandu parmi les chanteurs...), voire par moments une pointe de vulgarité. Elle dit d’un ton quasiment badin des choses bien graves. D’un point de vue purement vocal, ses aigus, dans la force, se tendent et altèrent le timbre, déclenchant un vibrato inesthétique : voilà qui trahit – une fois de plus ! – une technique mal posée.

Atouts de ce disque : le piano de Samuel Jean (mais Alain Raës s’avérait un partenaire fin musicien aux côtés de Damien Top), la prise de son bien équilibrée, et l’érudit livret de Jean-Christophe Branger (on rectifiera une malencontreuse permutation sur le titre de La dernière lettre de Werther à Charlotte).

[Référence du disque : Timpani 1C1191]

Sylviane Falcinelli

Le présent site accueille la version en ligne d'entretiens et d'articles de critique musicale commandés par l'Association Massenet Internationale - présidée par Anne Bessand-Massenet, ayant droit du compositeur -, éditrice du Bulletin Massenet et du Catalogue des oeuvres de Massenet.