Réécouter – et réévaluer – Werner Egk

À l’occasion d’intéressantes parutions discographiques chez OEHMS, il nous a semblé judicieux d’effectuer un retour sur la personnalité du compositeur Werner Egk, dont la musique ne résonne quasiment jamais dans les pays latins. Au-delà des indéracinables incompatibilités de goûts musicaux souvent constatées de part et d’autre du Rhin, les séquelles de l’Histoire ont-elles joué un rôle dans la frontière invisible qui s’est élevée entre les passés culturels de l’Allemagne et de la France tandis que les frontières géo-politiques s’estompaient ?

Toujours est-il que l’on méconnaît les chemins originaux d’évolution vers la modernité qu’empruntèrent, chacun selon des tournures suggérées par ses prédilections propres, trois Allemands auxquels on peut reprocher, à des degrés divers, d’avoir eu l’échine assez souple pour demeurer en Allemagne durant le Nazisme – et de s’en être fort bien accomodés –, ce qui est en soi suspect. Pourtant, leur neutralité politique – ou la prudence de ne point s’être trop compromis – leur tint lieu de certificat de “moyenne” (sinon “bonne”) conduite, suffisamment pour qu’ils soient jugés les plus à même de conduire, après-guerre, la reconstruction de la vie musicale de leur pays. Nommons ces trois compositeurs :

- Werner Egk, de son vrai nom Werner Joseph Mayer, né le 17 mai 1901 à Auchsesheim près de Donauwörth et mort le 10 juillet 1983 à Inning,

- Boris Blacher, né en Chine le 6 janvier 1903 et mort à Berlin le 30 janvier 1975,

- Wolfgang Fortner, né à Leipzig le 2 octobre 1907 et mort à Heidelberg le 5 septembre 1987.

Appelés aux plus hautes fonctions dans les sphères pédagogiques (les deux premiers à la Musikhochschule de Berlin, le troisième à Heidelberg, puis à Detmold, Darmstadt, Fribourg-en-Brisgau), ils formèrent tout ce qui compta – et compte encore – parmi les générations postérieures de compositeurs allemands.

Mais l’Histoire est-elle seule en cause dans la faible diffusion de leur musique hors de leurs frontières ? À dire vrai, on ne fait pas beaucoup plus d’effort pour connaître la musique des Viennois Egon Wellesz (1885-1974) ou Ernst Toch (1887-1964), pourtant bien plus “présentables” puisque ceux-ci durent s’exiler pour fuir le Nazisme (le premier mourut à Oxford, le second à Santa Monica en Californie) et furent catalogués par les autorités du Reich comme “musiciens dégénérés” (“Entartete Musik”), ce qui est un honneur.

Essayons pourtant de porter aujourd’hui un regard musicalement plus ouvert sur les chemins de « modernité modérée » – selon une expression employée à propos des musiciens de cette génération – que proposèrent ces Allemands confrontés à toutes les tourmentes (artistiques et politiques) du XXème siècle.

Je me sens d’ailleurs très à l’aise pour inciter à reconsidérer objectivement un Werner Egk à l’itinéraire pour le moins problématique, puisque l’on connaît ma prédilection – musicale et humaine – pour Paul Hindemith, dont l’attitude face au Nazisme fut irréprochable, et que je suis moi-même la fille d’un Allemand qui, à peine âgé de 20 ans, se vit emprisonné pour avoir élevé une protestation contre un manuel scolaire d’histoire de la musique conçu en 1940 et diffusé dans les écoles en 1942 [lequel manuel, Deutsche Musikkunde, trône toujours dans ma bibliothèque ; il est aussi judicieusement conçu que peut l’être un ouvrage pédagogique allemand en matière musicale, à quelques “points de détail” – comme dirait l’autre – près : Mendelssohn et Mahler manquent à l’appel, tandis que le manuel propose au chant des écoliers les Lieder d’un certain Karl Marx – cela ne s’invente pas ! – aussi imberbe que son illustre homonyme juif avait le système pileux foisonnant, et s’agrège l’expertise d’un spécialiste du Volkslied à la blondeur aryenne frisée au petit fer et posant en uniforme !].

Pour faire le point le plus juste sur les ambiguïtés biographiques de Werner Egk, on conseille de lire un site très bien documenté :

http://holocaustmusic.ort.org/politics-and-propaganda/third-reich/egk-werner/

Venons-en maintenant à des questions de style musical. Ne sachant trop où classer les musiciens germaniques de cette « modernité modérée » (par opposition aux recherches plus radicales de la Neue Wiener Schule), il arrive que l’on avance timidement l’étiquette de “néo-classiques”, en l’occurrence fort inappropriée.

On pourrait m’opposer le titre d’une œuvre de Werner Egk que tout collectionneur peut écouter dans l’éblouissante interprétation de son commanditaire et dédicataire, Ferenc Fricsay (avec le RIAS-Symphonie-Orchester Berlin, en septembre 1955, rééditée en CD par DGG): Suite française d’après Rameau. Pourtant, la musique procède selon une bien plus grande liberté que ne le laisserait supposer ce titre. On est surtout frappé par une orchestration rutilante où tout le champ du spectre orchestral est sollicité avec une mobilité qui en rend l‘écoute captivante (surtout sous une si étincelante baguette !). La clarté des dessins est tantôt nimbée, tantôt propulsée, tantôt diffractée, tantôt rehaussée, par des alliages instrumentaux en constant renouvellement ; d’inquiétantes ombres n’ont pas plus tôt ourlé les graves que des stridences dans l’aigu happent votre oreille, et ainsi de suite…

La vitalité rythmique était d’ailleurs le propre de ces musiciens allemands ; on ne s’étonnera pas que Werner Egk et (plus encore) Boris Blacher aient saisi dans le jazz – qui, en France, épiçait la production de Ravel et Poulenc à certaines périodes, ou éveillait la curiosité de Stravinsky – une source propre à féconder leur inspiration.

Qui dit musique en mouvement pense ballet, et ce genre fascina Werner Egk tout au long de sa carrière : on peut écouter, grâce à un disque enregistré à l’occasion de représentations à Eisenach (OEHMS OC 574), le ballet Abraxas, sous-titré “Faust-Ballet nach Heinrich Heine”. Sous la vivante direction de Mark Mast rayonne une motilité qui affecte tous les paramètres de la musique : les grammaires employées (passant du tonal au polytonal et à l’atonal), le dynamisme vif-argent du discours et du rythme, les caractères véhiculés par un langage qui, certes, se veut dans la lignée de la « nouvelle objectivité », mais sans perdre de vue l’impact expressif sur les auditeurs.

On note au passage un zeste d’influence de Stravinsky, ce qui s’explique si l’on pense que Werner Egk avait été très marqué par sa visite à l’Exposition universelle de Paris en 1937, où il put admirer le travail des grands chorégraphes, notamment ceux se réclamant de l’héritage des Ballets Russes. L’une de ses découvertes les plus décisives fut celle du Ballet de l’Opéra de Paris, alors dirigé par le célèbre Serge Lifar. Celui-ci accepta au répertoire le ballet Joan von Zarissa du jeune Allemand, œuvre ambitieuse pour récitant, soprano, baryton, chœur mixte et orchestre (1940). C’est donc en pensant à Lifar que Werner Egk entreprit Abraxas dans les années 40. Mais l’ironie du sort, si l’on pense à l’attitude conciliante du musicien allemand sous le Troisième Reich, veut que ce furent les ennuis en France de Serge Lifar pour faits de « collaboration » qui privèrent Abraxas de sa création française ! On sait que, très présent dans la vie mondaine du Paris occupé, Lifar se lia d’amitié avec le sculpteur Arno Breker, écrivit des lettres imprudentes aux dirigeants du Reich, et vécut une liaison compromettante avec une espionne de la Gestapo. Beaucoup de mystère plane sur cette période de la vie de Lifar, qui fut d’ailleurs blanchi à l’issue d’une instruction déclenchée contre lui à la Libération. Dans ses mémoires et ses discours, il se justifiait par la nécessité de protéger les activités de la scène nationale de toute immixtion des forces occupantes, de défendre le patrimoine artistique français afin qu'il ne tombe pas sous le contrôle des Allemands. Mais dans mon enfance, il se murmurait que l’apparente « collaboration » du danseur-chorégraphe servait en fait de paravent à des services rendus aux réseaux gaullistes en tant qu’agent secret bien dissimulé, ce qui expliquerait, après sa destitution du poste de l’Opéra de Paris en 1945, sa rapide réintégration dès 1947. Qui démêlera jamais le vrai du faux dans ces rumeurs des temps de l’ombre ?

Toujours est-il que, pour Werner Egk, la page était tournée, et la première d’Abraxas prit place à Munich le 6 juin 1948. On lira, dans le commentaire de Stefan Bausch accompagnant le disque, la suite des péripéties de cet ouvrage avec les autorités publiques…

Mais intéressons-nous, grâce encore à une publication discographique du label allemand OEHMS (un coffret de 2 CDs, OC 912), à l’autre versant scénique de Werner Egk : le compositeur d’opéras. Ses sujets puisaient dans les grandes littératures de tous horizons, puisqu’il mit aussi bien en musique Peer Gynt (lui aussi !) d’Ibsen que Calderón de la Barca, W.B. Yeats, Gogol ou Kleist. Le quiproquo échafaudé par Gogol à partir d’une mésaventure vécue par Pouchkine, inspira à Werner Egk d’en rédiger lui-même une adaptation qui aboutit à la composition, en 1956, de son opéra le plus joué dans le monde : Der Revisor.

Pas une minute d’ennui ne vous menace dans cet opéra bouffe mené à un train d’enfer au fil de cinq brefs actes. Egk sait donner vie à une musique satirique et porter un regard acéré sur ses personnages sans être grossièrement caricatural. Il lui fallait croquer une Russie recomposée, sans pittoresque trop précis pour éviter de sombrer dans la facilité d’un décor sonore folklorique, mais avec d’évidentes touches allusives (il recourut pour ce faire à l’échelle modale russe par tétracordes) : ce qui rendait inévitable, sur un tel chemin esthétique, de se laisser gagner par de passagères flaveurs d’influence stravinskyenne (aussi bien le Stravinsky des Noces que celui des ouvrages de la période dite « néo-classique », celle-ci s’avérant elle-même parfois plus satirique que de pure intention classicisante : pensons à ce chef-d’œuvre qu’est The Rake’s progress !).

La difficulté était de créer un effet comique à partir de la diction allemande qui, on en conviendra, se prête moins au scioglilingua rossinien que la langue italienne. Or Werner Egk réussit à trouver des solutions pour la vivacité de la déclamation. Une diction sans répit est imposée aux chanteurs, même si quelques passages en récitatif leur offrent des plages moins éprouvantes afin de ménager le naturel de la narration et de relier subrepticement de véritables “numéros” (oui, oui, à l’ancienne, mais structurellement masqués, ce qui est habile) enchaînés dans le feu de l’action.

Je vous invite à écouter l’un des grands moments de la partition : l’air de Chlestakow (Acte II, scène 3, sur deux dessins empruntés à Stravinsky comme un clin d’oeil), en colère devant le brouet dépourvu d’ingrédients nourrissants que lui a servi l’aubergiste puisque ce drôle de client n’a plus d’argent pour payer son séjour.

Les allusions musicales sont d’ailleurs volontiers parodiques : voyez par exemple celle à Tristan et Isolde lorsque Chlestakow, pour brouiller les pistes après avoir séduit la fille, déclare sa flamme à la mère (Acte IV, scène 8).

Certaines de ces solutions comiques naissent de trouvailles musicales innovantes : je pense au duo des deux plaignantes recto tono (Acte IV, scène 6) dont l’irrésistible vitalité repose entièrement sur la pulsation rythmique et la répartition dans l’espace orchestral des touches de couleur (c’est peut-être en raison de tels stratagèmes que l’on a pu rapprocher Werner Egk de Carl Orff, ce qui appellerait d’être nuancé, car l’effet dramatique recherché n’est pas du même ordre et ne s’accorde pas aux mêmes postulats). Et que dire du Nonett a cappella, pour l’essentiel rythmique, de l’Acte V : inutile de préciser que les chanteurs, lancés dans un numéro de trapèze sans filet, vivent là un moment très périlleux ! Ce dernier Acte, alors que les citoyens de la bourgade provinciale découvrent qu’ils ont été bernés par le faux Revizor (pour reprendre l’orthographe du titre de Gogol telle qu’elle est adoptée en français), nous expose d’ailleurs la plus belle scène de ridicule collectif depuis celle des héritiers putatifs du Gianni Schicchi de Puccini (le compliment n’est pas mince !).

Pour virevolter au gré des péripéties et des quiproquos, Werner Egk s’en est tenu à un orchestre de chambre, mais traité avec une agilité remarquable par la variété de timbres recomposés, de touches vivement colorées qui happent l’attention en adéquation avec telle ou telle intention de la déclamation.

Dans ce coffret, on entendra même la voix du compositeur puisque le deuxième disque est complété par deux courtes interviews de Werner Egk (en allemand) sur l’ouvrage, l’une en 1956 où il annonce la future création (Der Revisor fut créé le 5 Mai 1957 au Festival de Schwentzingen), l’autre vingt ans après.

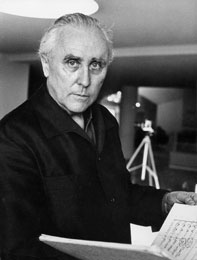

Alors que tant d’ouvrages lyriques du XXème siècle ne satisfont que l’approche intellectuelle des connaisseurs, voire l’analyse en chambre tant ils sont inaptes à tenir la scène, on se demande bien pourquoi ce joyau étincelant de verve et d’inventivité, théâtralement efficace, n’est pas plus souvent monté. La réponse tient peut-être à son exigence, imposant une cohérence parfaite de la distribution ; la réussite incontestable de cet enregistrement, effectué en 2001 au théâtre d’Augsburg, dit tout : pas une seule vedette à l’affiche, mais une troupe soudée au profit d’un esprit de répartie qui fuse avec le naturel rôdé par l’expérience commune. Cette captation discographique consacre le triomphe du travail de troupe en vigueur dans les théâtres austro-allemands. Tous méritent d’être cités (et l’on relève des noms russes et ukrainiens au passage) : le ténor Douglas Nasrawi (Chlestakow), Michael Dries, Nikolai Galkin, Nikola David, Felipe Peiró, Markus Hauser, Dimitri Ivashchenko, Janet Walker, Cornelia Zink, Katerina Rauer, Kathrin Koch, Juri Svatenko, Gerhard Werlitz, l’Orchestre Philharmonique d’Augsburg sous la direction de Hans Norbert Bihlmaier, un chef attaché au Théâtre d’Augsburg depuis 1973 (une belle histoire de fidélité !) et doté d’un sens théâtral grisant ainsi que d’une connaissance en profondeur du style de Werner Egk. Vous pouvez lire sa biographie sur le site de la firme discographique :

http://www.oehmsclassics.de/interpret.php?interpretid=156&inhalt=bio

Sylviane Falcinelli

[ Les disques Oehms sont distribués en France par CODAEX ]

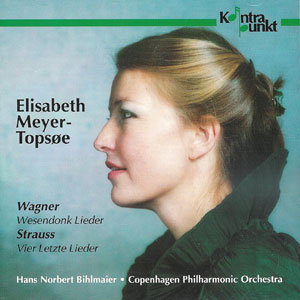

Peut-être aurez-vous déjà entendu le chef d’orchestre Hans Norbert Bihlmaier à l’occasion des nombreuses représentations wagneriennes qu’il dirige en divers pays. Pour le retrouver dans ce répertoire, je vous conseille le disque où il accompagne la soprano danoise Elisabeth Meyer-Topsøe (avec l’Orchestre Philharmonique de Copenhague, un CD Kontrapunkt 32156 enregistré en 1993) dans les Wesendonk-Lieder de Wagner (orchestrés par Felix Mottl) et les Quatre derniers Lieder de Richard Strauss (ainsi que Morgen et Zueignung). C’est l’occasion de mesurer une fois de plus combien le timbre des voix nordiques se marie idéalement à la musique de Wagner ; Elisabeth Meyer-Topsøe exhale non seulement une vocalité très pure, mais aussi une sensibilité vibrante, qui s’exprime particulièrement dans le repli intime des dernières strophes de Im Treibhaus, ou dans Stehe still !, poème où Mathilde Wesendonk a manifestement médité, avec ses propres mots et sa propre métaphore, les précédents illustres du célèbre quatrain extrait du Lac de Lamartine :

Ô temps, suspends ton vol ! et vous, heures propices,

Suspendez votre cours !

Laissez-nous savourer les rapides délices

Des plus beaux de nos jours !

ou des derniers mots de Faust, dans le Second Faust de Goethe :

Zum Augenblicke dürft’ ich sagen :

Verweile doch, du bist so schön !

Es kann die Spur von meinem Erdetagen

Nicht in Aeonen untergehn.

Im Vorgefühl von solchem hohen Glück

Geniess’ ich jetzt den höchsten Augenblick.

La luminosité spontanée qui rayonne de la voix d’Elisabeth Meyer-Topsøe dans Träume préfigure celle, plus diaphane encore, du Morgen straussien.

Quant aux Quatre derniers Lieder, ils sont, depuis l’enregistrement mythique d’Elisabeth Schwarzkopf et George Szell, quasiment impossibles à priser par d’autres, mais la collaboration entre nos deux artistes donne d’heureux résultats : Hans Norbert Bihlmaier sombre les couleurs orchestrales de Frühling (In dämmrigen Grüften, disent effectivement les premiers mots), accentuant le contraste avec le Vogelsang de la cantatrice. Et l’on se laisse volontiers draper par ces bras de Morphée Beim Schlafengehn.

Là où Elisabeth Schwarzkopf et George Szell réussissaient le miracle (Im Abendrot) de nous éloigner du monde terrestre et de désincarner la musique pour nous emmener insensiblement vers les sphères éthérées (extase que nul interprète n’a plus réussi depuis), Elisabeth Meyer-Topsøe joue la carte de la lassitude exprimée par l’avant-dernier vers (Wie sind wir wandermüde/ Ist dies etwa der Tod ?) et Hans Norbert Bihlmaier accentue les couleurs wagneriennes des cuivres et bois.

Pour le même label Kontrapunkt, les deux artistes ont enregistré en 1997 un disque d’airs d’opéras des mêmes Wagner et Strauss. Et dans un disque d’hymnes danois, Hans Norbert Bihlmaier accompagne Elisabeth Meyer-Topsøe… à l’orgue.

Puisse la mémoire des auditeurs conserver à ces valeureux interprètes une considération accrue par rapport à de fausses gloires que l’on nous inflige périodiquement dans le domaine wagnerien, avant que leur inconsistance ne s’effondre d’elle-même, tôt ou tard (plus souvent tôt que tard) vaincue par l’effort… inévitablement sélectif (!) que ce répertoire impose.

S.F.

[ Les disques Kontrapunkt sont distribués en France par INTÉGRAL ]